Las civilizaciones más antiguas dominaban, ya entonces, de forma extraordinaria el arte del dorado: testimonio de ello son las refinadas decoraciones en pan de oro de los sarcófagos y de las decoraciones realizadas en el Egipto de los faraones, y aquellas con las que en la antigua China se adornaban tejidos y objetos hechos a mano de madera y terracota.

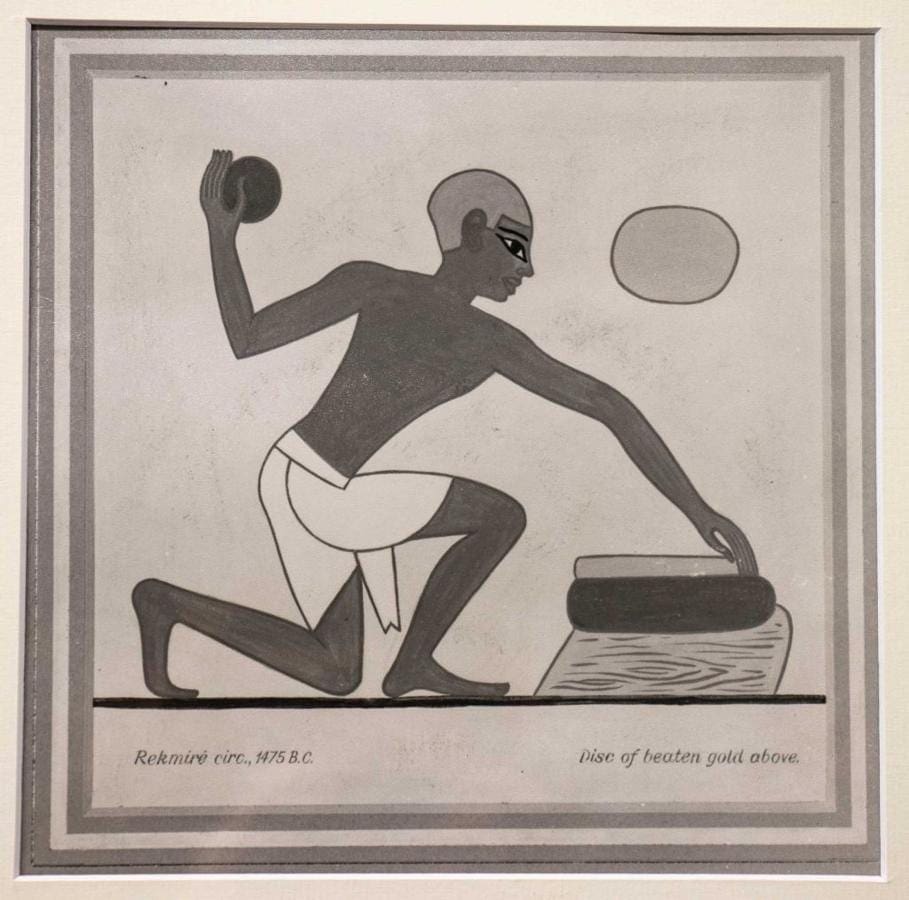

Diversas fuentes atestiguan la producción de hoja de pan de oro en Egipto antes de la V Dinastía y documentan la habilidad, a nivel técnico, alcanzada por los batidores de oro durante la XII Dinastía (1991-1786 a.C.) cuando lograban reducir el grosor de las láminas hasta 1/1000 mm.

Los griegos decoraban con la hoja de pan de oro las esculturas de madera, piedra y mármol. Homero, en la Odisea, describe el palacio de Menelao como «resplandeciente de oro» y lleno del «esplendor del sol y de la luna» y atribuye al de Alcino puertas de oro, jambas de plata y estatuas caninas doradas y plateadas «eternamente inmortales y sin vejez». Diodoro Siculo cuenta en cambio que el templo de Diana y Efeso estaba completamente decorado con láminas de oro. En ambos autores resulta evidente el valor simbólico del oro: empleado tanto en las residencias privadas como en los lugares de culto en nombre de lo incorruptible, lo cual nos transporta de inmediato a la esfera de lo divino y de lo eterno.

En la edad helenística, para dorar los metales, los griegos emplearon un especial proceso a fuego con amalgama de mercurio. Este recurso, experimentado por primera vez en China, ha quedado de hecho como la técnica más empleada hasta 1800.

Los romanos usaron ampliamente el dorado para hacer brillar templos y palacios públicos y privados. Los análisis de numerosos hallazgos de la época demuestran que las láminas de oro (fundido en una aleación al 10 % de plata) se aplicaban sobre una base preparada con polvo de yeso o mármol y colas de origen animal, de forma bastante similar a como hoy en día hacen los artesanos doradores.

En el 55 d.C. el emperador Nerón mandó recubrir la construcción en piedra del teatro más importante de Roma (el teatro de Pompeo) para mostrar el poder de su imperio a Tiridate, rey de Armenia.

Pinio describe una Roma adornada de edificios públicos y privados cubiertos de láminas de oro resplandeciente y en su Naturalis Historia cuenta: «Los techos que ahora se cubren de oro incluso en las casas privadas han sido dorados por primera vez en el Capitolio tras la destrucción de Cartago. De ahí el dorado ha pasado a las bóvedas y a las paredes que fueron también adornadas como tantos otros objetos». Este testimonio es importante ya que explica que la práctica de dorar las superficies no está relacionada solo con los edificios públicos sino también con los privados.

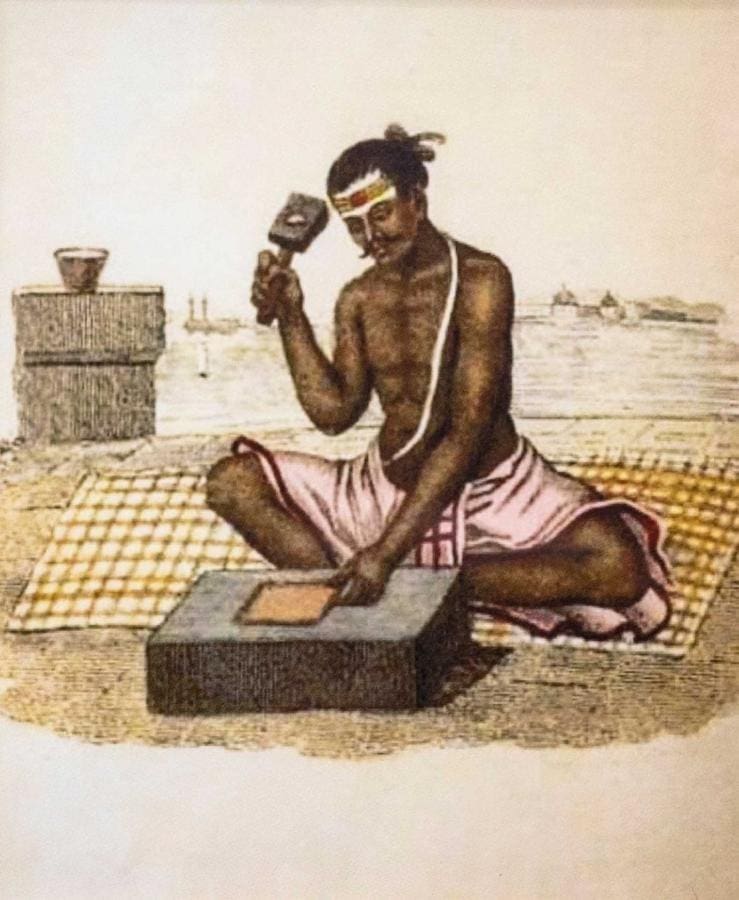

Respecto a los batidores de oro, a los que se debe una materia prima con tanto esplendor, los historiadores griegos y latinos hablan en repetidas ocasiones de su maestría. En latín el artesano que produce la hoja de pan de oro se asocia a la figura del orfebre y es denominado aurifex bractearius. Plinio cuenta que con una onza de oro se producían aproximadamente 750 hojas. Las fuentes históricas acerca del oficio de batidor de oro en la antigüedad son en realidad fragmentadas y discontinuas. Una ayuda para comprender como tuvo lugar la producción de la hoja de pan de oro nos llega de la literatura técnica del siglo VIII d.C. que, como se ha demostrado en numerosos estudios, se nutre de fuentes mucho más antiguas, llevándonos al entorno de sacerdotes y alquimistas egipcios del helenismo tardío. Entre estos textos es particularmente precioso el Códice Lucense 490 que cuenta todos los pasos para la reducción del grosor de la hoja a partir del lingote de oro: explica que las cintas de oro eran batidas – bañadas en oro – entre láminas de cobre y nos informa de que con una onza de oro bizantino y una onza de plata puro se producían 1028 hojas.